林奇教授团队在《Nature Communications》上发文报道了氢键超分子聚合物网络通过“集簇氢键”高效去除水中高氯酸盐的创新性研究成果

[文章来源:生态功能高分子材料教育部重点实验室 发布时间:2025-07-17 发布人:系统管理员]近日,生态功能高分子材料教育部重点实验室林奇教授团队在基于新型大环组装的超分子聚合物吸附分离材料领域取得创新性研究成果。相关工作以“Hydrogen-bonded supramolecular polymer networks for effective removal of perchlorate in water via clustered hydrogen-bonding”为题发表于国际期刊Nature Communications,(DOI:10.1038/s41467-025-61910-y,综合性期刊TOP一区,IF:15.7)。

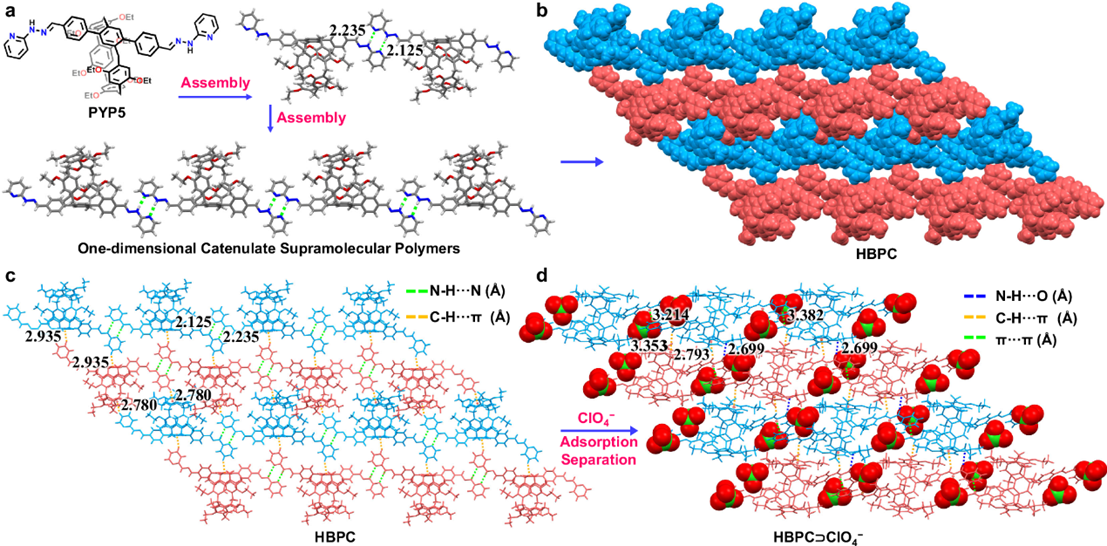

图1:氢键超分子聚合物网络晶体(HBPC)的组装和单晶结构。a PYP5二聚体和一维链状超分子聚合物。b HBPC的孔结构。

c HBPC中的氢键。d HBPC⊃ClO4−的单晶结构。

高氯酸盐(ClO4−)是一种有毒、易爆且易溶于水的污染物,一旦进入水系统和食物链,将对人类健康和环境安全构成严重威胁。例如,低浓度ClO4−会抑制甲状腺对碘的摄取,干扰甲状腺正常功能,影响胚胎、孕妇、哺乳期妇女、儿童和青少年的发育,对人类健康造成严重危害。因此,从水中高效、低成本地去除ClO4−有着广泛的需求。然而,由于ClO4−目前仍然缺乏合适的沉淀方法,因此,如何从水中高效、低成本地去除ClO4−仍是一项重要挑战。

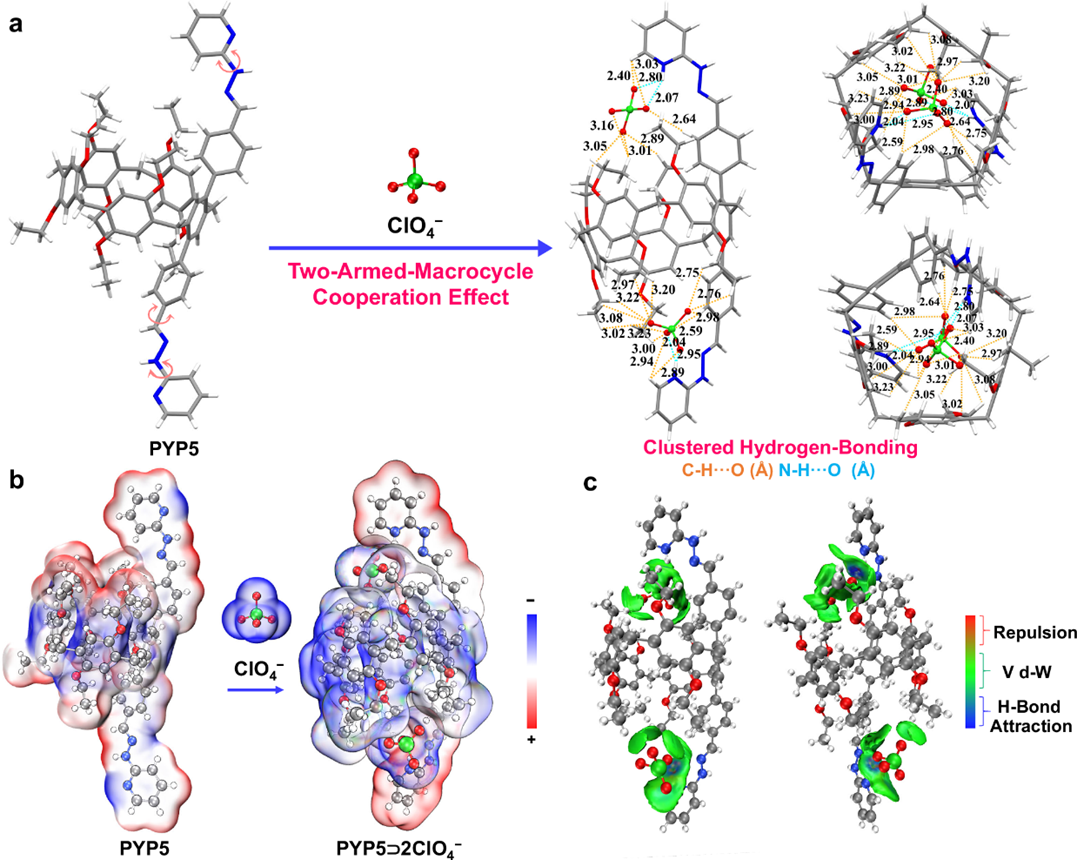

图2:簇状氢键结合 ClO4−:效应和机制。a PYP5和PYP5⊃2ClO4−的单晶结构及其侧视图、俯视图展示了基于双臂大环协同的集簇氢键。

b PYP5和PYP5⊃2ClO4−的ESP(静电势分布)图。c 通过IGMH方法并基于单晶数据对“集簇氢键”从不同视角进行可视化展示。

为了解决上述问题,林奇教授课题组创新的提出了基于“双臂-大环协同”效应的“集簇氢键增强主客体结合”策略,并开发了一种基于柱[5]芳烃的氢键超分子聚合物网络晶体(HBPC)来高效结合并吸附分离ClO4−(图1和图2)。创新的引入“协同效应”,通过双吡啶腙基团与柱[5]芳烃空腔周围的乙氧基协同,与ClO4−之间形成多重“集簇氢键”,从而有效提高对ClO4−的络合和分离能力。

研究结果表明,基于柱[5]芳烃的氢键超分子聚合物网络晶体(HBPC)可以有效地从水中分离ClO4−,吸收效率高达99.24%,ClO4−的残留浓度低于WHO饮用水质量标准。与已报道的ClO4−治理材料相比,HBPC基晶体材料具有优异的去除效率,且具有操作简便、应用方便的优势。HBPC优异的ClO4−结合和去除性能源于PYP5的两个吡啶腙臂和柱[5]芳烃上的八个乙氧基通过形成多个“集簇氢键”的协同作用,所提出的结合机理已经通过单晶XRD分析和理论计算进行了仔细的研究和验证。

这部分工作所提出的基于“双臂-大环协同效应”的“集簇氢键增强主客体结合”策略,是增强超分子聚合物结合性能的一种合理且有用的途径,这不仅为从水中分离水溶性污染物或阴离子提供了一种新颖可行的解决方案,而且也为新型大环组装超分子聚合物材料提供了经验和新的设计思路。

林奇教授为本论文通讯作者,博士研究生田锦涛同学为论文第一作者。西北师范大学为论文唯一通讯单位。林奇教授团队长期致力于主客体识别和分离材料的研究,在污染物超灵敏检测和高效分离方面取得了重要进展,相关成果在Journal of the American Chemical Society, 2024, 146, 2901-2906;Coordination Chemistry Reviews, 2024, 507, 215717;Analytical Chemistry, 2024, 96, 19787-19795;Macromolecules, 2021, 54, 373-383;Chemical Science, 2016, 7, 5341-5346等期刊发表。这项工作得到了国家自然科学基金项目(Nos. 22471222,2461040,22165027)、甘肃省拔尖领军人才项目、甘肃省重点研发计划(No. 21YF5GA066)、甘肃省杰出青年科学基金(22JR5RA131)、甘肃省高校产业支持计划项目(No. 2022CYZC-18)等项目基金的支持。

通讯作者简介:

林奇:西北师范大学教授,博士生导师,生态功能高分子材料教育部重点实验室学术带头人。1998年-2005年就读于西北师范大学,2002年获学士学位,2004年在中科院北京化学所学习,2005年获有机化学专业理学硕士学位,同年留校工作。2009年获高分子化学与物理专业理学博士学位。2018年入选甘肃省飞天青年学者,甘肃省领军人才(第二层次);2022年入选甘肃省拔尖领军人才。担任Chinese Chemical Letters编委、国家自然金通讯评审专家。主要从事功能有机化合物的合成及超分子功能材料的制备及性能研究。以第一或通讯作者在Journal of the American Chemical Society, Coordination Chemistry Reviews, Chemical Science, Macromolecules, Analytical Chemistry, Chemical Communications, Chinese Chemical Letters等期刊发表SCI论文一百余篇。以第一完成人获得授权国家发明专利三十余项。2014年入选西北师大首批“教学科研之星”;2016年选为“我最喜爱的教师”,2017入选年英国皇家化学会“TOP 1%”高被引中国作者榜单。曾荣获甘肃省李政道奖学金;甘肃省自然科学二等奖(第一完成人),甘肃省技术发明奖二等奖;兰州市科技进步奖一等奖(第一完成人);甘肃省高校科技进步一等奖(第一完成人);甘肃省高校青年教师成才奖;教育部霍英东青年教师奖。指导的研究生连续有十余人获得研究生国家奖学金。